La maîtrise n’est pas un gros mot, mais un mécanisme social contre l’effet Dunning-Kruger et ses ravages. Le plus dangereux dans un métier n’est pas le novice, hésitant et humble, mais le débutant, qui ne sait pas encore qu’il ne sait rien, mais sait suffisamment pour croire savoir. Il est sur la montagne de la stupidité et ne doit pas être laissé en autonomie.

Un rôle social

Dans l’ancien système corporatif, l’apprenti n’est pas ou peu autorisé à toucher aux outils, la matière est rare, donc chère. C’est heureusement terminé, au moins pendant que nous jouissons encore d’une énergie abondante. Lorsque sa capacité à ne pas gâcher la matière première est confirmée, l’apprenti devient compagnon. Ce statut dure plusieurs années, pendant lesquelles il est formé partiellement en école et partiellement par la pratique à devenir un professionnel compétent. Pour partir maître et être autorisé à créer son affaire, sans personne pour le superviser, il doit prouver qu’il est capable d’estimer correctement son niveau.

C’est cela un maître : un professionnel autonome, tant sur la pratique de son métier que sur l’auto-évaluation de ses compétences.

J’ai beaucoup d’artisans parmi mes proches, travaillant différentes matières. Qu’ils travaillent les pigments, la pierre, le bois, le plâtre ou le code source, tous s’accordent à reconnaître quels types de chantiers nécessitent la main d’un maître. Partout où la connaissance scolaire seule ne suffit pas, où l’expérience doit avoir creusé dans le socle théorique des sillons de sagesse, il faut un maître.

Là où autrui a rendu confuse la frontière entre le commencé et le terminé ; Là où le diable se niche dans des anfractuosités invisibles, que le temps creusera imperceptiblement ; Là où des bleus recrutés à la hâte partagent leurs biais cognitifs, sans modérateur pour tempérer la réaction en chaîne ; Là où l’œuvre doit survivre au temps au changement et aux hommes, il faut une main de maître, pour faire sinon pour guider.

Ce n’est pas un hasard si le rôle de maître est apparu avec les premières industries humaines, pour s’éclipser lorsque l’énergie a abondé. Nos sociétés ont le luxe de gâcher une énergie peu couteuse en éternels recommencements. L’avantage est une grande sérendipité qui favorise l’innovation. Cette stratégie est sur le point de devenir économiquement perdante, si elle ne l’est pas déjà écologiquement.

Ayant hérité des échecs de ceux qui l’ont précédé, le maître est économe. Il ne dépense pas de matière et d’énergie à reproduire les échecs des autres. Il fait les siens et les ajoute au corpus qu’il léguera à ses apprentis. Évidemment, ce phénomène fonctionne aussi pour les fausses bonnes idées. Fausses bonnes idées qui se répandent de toutes façons, maître ou pas, contrairement aux bonnes pratiques. Le point est dans le camp des maîtres.

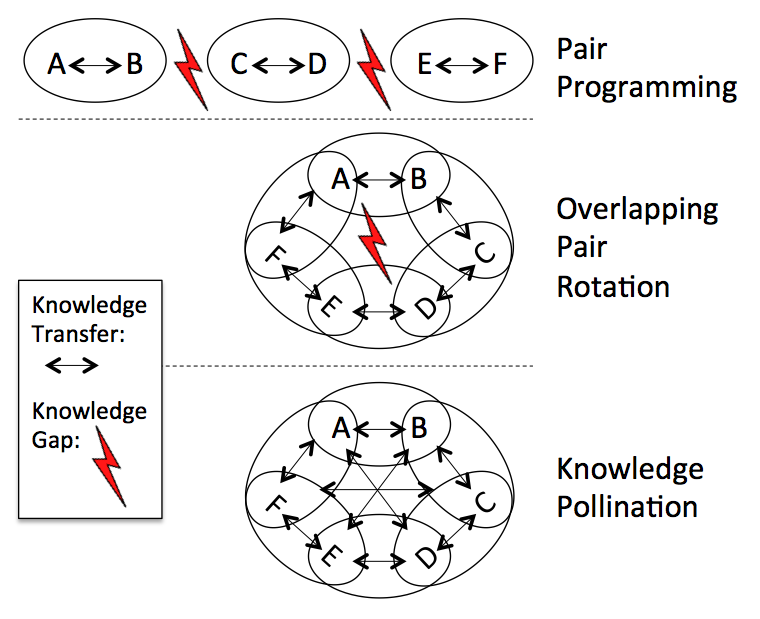

Quiconque regarde notre profession constate que les mêmes erreurs sont répétées encore et encore, comme une éternelle enfance qui jamais ne renie ses Peter Pan. J’émets l’hypothèse qu’il s’agit d’un manque de maîtres, où en tout cas de leur absence de contacts avec ceux qui ont le plus besoin d’eux. La plupart restent entre « gens qui ont compris », produisant certes d’excellents logiciels, mais laissent 95% de la profession à la merci du hasard des rencontres. Cette situation doit changer si nous voulons sortir notre profession de l’immaturité.

Les écoles paient en général plus mal que la formation en entreprise. Cependant, ne parler que d’argent sur ce sujet, c’est négliger la formation que nous avons nous-même reçue, à bas coût, par des maîtres eux-aussi moins payés que le marché. Il est à mon sens de notre devoir d’entretenir le cercle, que le donné compense le reçu.

Un contre-pouvoir

Le maître est une autorité. Ce mot fait peur, tant il est entaché d’illégitimité par ceux qui s’en revendiquent. Elle est pourtant cruciale dans tout groupe humain, à tous les échelons, subsidiairement.

Au plus bas niveau, prenez un débutant et placez-le face à une demande qu’il sait être néfaste à son œuvre et à celui pour qui il la réalise. Il n’a aucune autorité. Son avis ne compte pas. On lui forcera la main, sauf si son caractère le porte à l’intransigeance, ce qui est rare chez les débutants. Le pauvre hère n’a pas l’autorité de s’imposer comme expert en son domaine. Ses arguments sont balayés et sauf s’il possède une bibliographie importante lui servant d’autorité, ce qui est rarissime, il n’aura pas le dernier mot. A force d’avoir tort, il finira par se faire une raison, se « ranger » et se taire. Quelle perte pour la profession ! Le XXème siècle nous a pourtant appris avec Hannah Arendt que nos sociétés n’ont pas besoin de plus de petits bonshommes gris, se contentant juste de suivre les ordres sans discuter.

Ce raisonnement et sa conclusion se retrouvent au plus haut niveau. La technocratie est à l’épistocratie ce que l’oligarchie est à l’aristocratie : un singe avec une malette nucléaire. Le gouvernement des managers, des cabinets de conseils et des « experts » n’ayant pas sué à la tâche depuis leur diplôme ne donne aucune garantie de compétence dans quelque domaine que ce soit. Ce n’est pas aux gouvernants de choisir qui doit représenter une profession auprès de l’État, mais bien aux maîtres eux-mêmes de se choisir des syndics. Ce système est aussi faillible que le sont les hommes qui le compose, mais il a sur la technocratie deux avantages : la compétence et l’autorité.

Les mauvais maîtres sont inéluctables, mais sous de bonne institutions, ils représentent et régulent efficacement un métier. Il faut bien entendu apprendre des errements du XVIIIème et son népotisme crispé, autant que des failles des ordres contemporains. Si ce travail est correctement réalisé, le « non » d’un maître peut éviter à l’œuvre de périr et le « non » d’une profession organisée autour de ses maîtres peut faire de même pour une branche, voire la puissance d’une nation.

Cet article est la suite de celui traitant des juniors.

Enzo Sandré